すしの歴史

01. 神に供えるすし

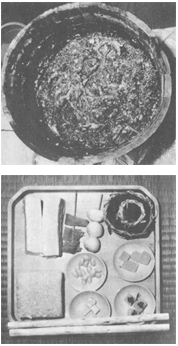

滋賀県の三輪神社に古来から氏子の人たちによって神饌としてどじょうのすしが供えられております。

滋賀県の三輪神社に古来から氏子の人たちによって神饌としてどじょうのすしが供えられております。

琵琶湖の南端にあたる滋賀県栗太郡栗東町の大橋というところにあるのが三輪神社です。社伝によれば、建立は天正16年(744)、奈良・東大寺を開基した良弁僧正が大和の三輪神社から分祀して、大橋村の鎮守としたといいます。言い伝えでは、ある時この神社に白い蛇が現れて村に疫病が広まったことから、これを鎮めるべく人身御供の代わりにどじょうのすしを供えることになったといいます。それがいつ頃からは定かではありませんが、およそ千年以上もどじょうのすしが神に供え続けられているのです。どじょうのすしは日本各地にあったそうですが、現存するのはこの大橋村1箇所だけです。

02. わが国のすしの原型といわれる鮒寿し

千年以上の歴史を誇る、わが国のすしの原型といわれているのが近江(現在の滋賀県)の鮒寿しです。滋賀県の琵琶湖一円、ことに湖東と湖北に多い馴れずしで、今日各地に伝わるすしは、この近江の鮒寿しを起源として分化していったものと考えられています。滋賀県の高島にある『総本家 喜多品老舗』では、ワタを抜いた鮒を長時間塩漬けにしたのち、飯とともに本漬けにして馴れを待つという古来の製法を残しています。

千年以上の歴史を誇る、わが国のすしの原型といわれているのが近江(現在の滋賀県)の鮒寿しです。滋賀県の琵琶湖一円、ことに湖東と湖北に多い馴れずしで、今日各地に伝わるすしは、この近江の鮒寿しを起源として分化していったものと考えられています。滋賀県の高島にある『総本家 喜多品老舗』では、ワタを抜いた鮒を長時間塩漬けにしたのち、飯とともに本漬けにして馴れを待つという古来の製法を残しています。

03. 御所に献上したすし

奈良県吉野の下市町に伝統を誇る『弥助』の釣瓶ずしです。現在では惜しくも見られなくなりましたが、吉野川でとれる鮎を使った姿ずしで、すしを作るのに釣瓶形の曲げ桶を使ったことから釣瓶ずしの呼び名がついたそうです。腹を開いて塩、酢をまわした鮎と、鮎の大きさに合わせて形づくったすし飯とをそわせて桶に詰めて作られました。平安時代の延喜式にある鮎ずしの名残りをとどめているといわれたすしで、古くはこの釣瓶ずしを代々に渡って京都の仙洞御所(上皇の御所)に献上し続けた歴史を持っています。

奈良県吉野の下市町に伝統を誇る『弥助』の釣瓶ずしです。現在では惜しくも見られなくなりましたが、吉野川でとれる鮎を使った姿ずしで、すしを作るのに釣瓶形の曲げ桶を使ったことから釣瓶ずしの呼び名がついたそうです。腹を開いて塩、酢をまわした鮎と、鮎の大きさに合わせて形づくったすし飯とをそわせて桶に詰めて作られました。平安時代の延喜式にある鮎ずしの名残りをとどめているといわれたすしで、古くはこの釣瓶ずしを代々に渡って京都の仙洞御所(上皇の御所)に献上し続けた歴史を持っています。

04. 稲荷ずしの発祥の地

正確な起源は定かではありませんが、『守貞漫稿』(嘉永6年、喜多川守貞著)に、「天保(1830〜44年)末年、江戸にて油あげ豆腐の一方をさきて袋形にし、木耳干瓢等を刻み交へたる飯を納て鮨として売巡る。日夜売之ども、夜を専らとし、行灯に華表を画き、号て稲荷鮨、或いは篠田鮨と云、ともに狐に因ある名にて、野干(狐の異名)は油揚を好む者故に名とす。最も賎価鮨也。尾の名古屋等従来有之、江戸も天保前より店売には有之輿。蓋両国等の田舎人のみを専らとする鮨店に、従来有之輿也」とあり、これを拠りどころとして、名古屋発生説が巷説となっています。

正確な起源は定かではありませんが、『守貞漫稿』(嘉永6年、喜多川守貞著)に、「天保(1830〜44年)末年、江戸にて油あげ豆腐の一方をさきて袋形にし、木耳干瓢等を刻み交へたる飯を納て鮨として売巡る。日夜売之ども、夜を専らとし、行灯に華表を画き、号て稲荷鮨、或いは篠田鮨と云、ともに狐に因ある名にて、野干(狐の異名)は油揚を好む者故に名とす。最も賎価鮨也。尾の名古屋等従来有之、江戸も天保前より店売には有之輿。蓋両国等の田舎人のみを専らとする鮨店に、従来有之輿也」とあり、これを拠りどころとして、名古屋発生説が巷説となっています。

05. 油揚げを裏返して使う稲荷すし

『おつな寿司』の稲荷ずしは江戸末期、創始者であるおつなさんによって考案され、その名前が愛称となった非常に歴史のある稲荷ずしです。油揚げを裏返して使うのは、油ですべらずに早く飯が詰められるようにということからです。明治、大正、昭和、平成と時代を超えて生き続けており、古い変わり稲荷ずしの先達とされています。

『おつな寿司』の稲荷ずしは江戸末期、創始者であるおつなさんによって考案され、その名前が愛称となった非常に歴史のある稲荷ずしです。油揚げを裏返して使うのは、油ですべらずに早く飯が詰められるようにということからです。明治、大正、昭和、平成と時代を超えて生き続けており、古い変わり稲荷ずしの先達とされています。

06. サバずし

サバずしといえば京都、サバのバッテラは大阪のものというイメージがありますが、京都のサバずしは若狭でとれたサバが鯖街道を経由して京の都へ持ち込まれ、庶民の家々で作り出された郷土食だったとされています。鯖街道とは、若狭の小浜から若狭街道を通り、途中近江の保坂で南下し、朽木村に入り、安曇川の上流をさかのぼって花折峠、途中峠を越えて洛北の八瀬から大原に入る道筋で、鯖街道の名前はいまでも残っています。

サバずしといえば京都、サバのバッテラは大阪のものというイメージがありますが、京都のサバずしは若狭でとれたサバが鯖街道を経由して京の都へ持ち込まれ、庶民の家々で作り出された郷土食だったとされています。鯖街道とは、若狭の小浜から若狭街道を通り、途中近江の保坂で南下し、朽木村に入り、安曇川の上流をさかのぼって花折峠、途中峠を越えて洛北の八瀬から大原に入る道筋で、鯖街道の名前はいまでも残っています。

07. 江戸前にぎりずしの誕生

にぎりずしの誕生には古くから諸説がありますが、いちばん人口に膾炙しているのは、江戸時代の文政年間(1813〜1831年)に、両国の『輿(与)兵衛ずし』初代の花屋輿(与)兵衛が考案したという説です。輿兵衛は福井藩出身で、江戸に奉公に出て、何度か商売を変えた後、文政年間に当時住んでいた本所横綱の近くで毎夜、すしを売り歩いて資金を貯め、尾上町(両国の回向院前)に小さな店を持って『輿兵衛ずし』の看板を掲げ、この店が江戸のにぎりずしの元祖だとされています。

にぎりずしの誕生には古くから諸説がありますが、いちばん人口に膾炙しているのは、江戸時代の文政年間(1813〜1831年)に、両国の『輿(与)兵衛ずし』初代の花屋輿(与)兵衛が考案したという説です。輿兵衛は福井藩出身で、江戸に奉公に出て、何度か商売を変えた後、文政年間に当時住んでいた本所横綱の近くで毎夜、すしを売り歩いて資金を貯め、尾上町(両国の回向院前)に小さな店を持って『輿兵衛ずし』の看板を掲げ、この店が江戸のにぎりずしの元祖だとされています。

08. すし売りの歌

『天言筆記』の引化3年(1846年)の江戸期のすし売りをうたった俗謡に、「坊主だまして還俗させて稲荷のすしでも売らせたや」とうたわれております。

その中には「去る巳年(引化二年)十月頃より、稲荷ずし流行せり」「暮時より夜をかけて往来のしげき辻々に出て商うなり」とあり、当時の稲荷ずしの流行によせて、新興宗教である稲荷信仰をふまえ、既成の宗教に対するからかいをうたったものとされています。後年、知られるようになった「坊主だまして還俗させてこはだのすしでも売らせたや」はその本歌の改作。 坊主だまして還俗させて稲荷のすしでも売らせたや

『天言筆記』の引化3年(1846年)の江戸期のすし売りをうたった俗謡に、「坊主だまして還俗させて稲荷のすしでも売らせたや」とうたわれております。

その中には「去る巳年(引化二年)十月頃より、稲荷ずし流行せり」「暮時より夜をかけて往来のしげき辻々に出て商うなり」とあり、当時の稲荷ずしの流行によせて、新興宗教である稲荷信仰をふまえ、既成の宗教に対するからかいをうたったものとされています。後年、知られるようになった「坊主だまして還俗させてこはだのすしでも売らせたや」はその本歌の改作。 坊主だまして還俗させて稲荷のすしでも売らせたや

09. 江戸時代のすしダネの王

現代ではマグロに地位を奪われたものの、江戸の昔からにぎりずしの王様ダネとされたのがエビ(もちろんクルマエビ)。江戸前の魚介が使われたのはいうまでもなく、エビのほかにシラウオ、ヒラメ、キス、サヨリ、アジ、コハダ、貝類などが使われ、巻ものは海苔巻くらい。今日のすしダネの筆頭格であるマグロは、江戸末期の大衆店から使われ始めたそうです。

現代ではマグロに地位を奪われたものの、江戸の昔からにぎりずしの王様ダネとされたのがエビ(もちろんクルマエビ)。江戸前の魚介が使われたのはいうまでもなく、エビのほかにシラウオ、ヒラメ、キス、サヨリ、アジ、コハダ、貝類などが使われ、巻ものは海苔巻くらい。今日のすしダネの筆頭格であるマグロは、江戸末期の大衆店から使われ始めたそうです。

10. 握りの大きさの変遷

にぎりずしが2カンずつ出されるようになったのは、正確な事は不明なものの、現在のような2カンづけは戦前はごく一部の店に限られたようで、一般的になったのはすし飯の量が減ってすしが小ぶりになった、戦後からといわれています。昔のにぎりずしは今よりもずっと大きく、ひと口半かふた口で食べるのがやっとという大きさだったので、1カンずつ出すのが普通でした。屋台のすしなどは、ちょっと小腹をふさぐスナック食として食べられたそうです。

にぎりずしが2カンずつ出されるようになったのは、正確な事は不明なものの、現在のような2カンづけは戦前はごく一部の店に限られたようで、一般的になったのはすし飯の量が減ってすしが小ぶりになった、戦後からといわれています。昔のにぎりずしは今よりもずっと大きく、ひと口半かふた口で食べるのがやっとという大きさだったので、1カンずつ出すのが普通でした。屋台のすしなどは、ちょっと小腹をふさぐスナック食として食べられたそうです。

11. 酒を売らなかった屋台のすし

料理屋風のすし店は別として、昔の屋台の店では酒を扱っていませんでした。その理由は、屋台ではすし職人1人でなにもかもしなければならず、忙しくて酒まで手が回らなかったことと、お客もまた、屋台のすしで酒を飲もうという考えがなく、あくまでもすしを食べることが目的だったからです。お茶の湯のみ茶碗が大きいのも、何度も入れ替えをしなくて済むようにという屋台店から始まったサービスで、それが現在のすし店に受け継がれています。

料理屋風のすし店は別として、昔の屋台の店では酒を扱っていませんでした。その理由は、屋台ではすし職人1人でなにもかもしなければならず、忙しくて酒まで手が回らなかったことと、お客もまた、屋台のすしで酒を飲もうという考えがなく、あくまでもすしを食べることが目的だったからです。お茶の湯のみ茶碗が大きいのも、何度も入れ替えをしなくて済むようにという屋台店から始まったサービスで、それが現在のすし店に受け継がれています。

12. 内店(うちみせ)と屋台店(やたいみせ)

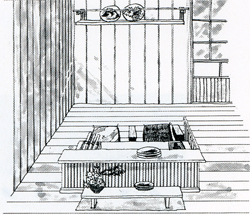

明治、大正時代の江戸前すし店は、内店と呼ばれる店と屋台店とに分かれていました。内店はお客様が小上がりの座敷に座ってすしを食べられるように設えられてはいましたが、圧倒的に出前が中心の商売です。屋台店の方は椅子はなく、お客様は立ったまますしを食べる立食です。しだいに、内店が屋台店のスタイルを取り入れていきましたが、やはり最初は立食のスタイルで、後に椅子が置かれるようになり、今日のすし店の営業形態が始まっていったのです。当時は、内店は出前やお土産用のすしをお客様の注文によって作るだけ、屋台店はその場ですしを食べていただくというように、はっきりと分かれていました。

明治、大正時代の江戸前すし店は、内店と呼ばれる店と屋台店とに分かれていました。内店はお客様が小上がりの座敷に座ってすしを食べられるように設えられてはいましたが、圧倒的に出前が中心の商売です。屋台店の方は椅子はなく、お客様は立ったまますしを食べる立食です。しだいに、内店が屋台店のスタイルを取り入れていきましたが、やはり最初は立食のスタイルで、後に椅子が置かれるようになり、今日のすし店の営業形態が始まっていったのです。当時は、内店は出前やお土産用のすしをお客様の注文によって作るだけ、屋台店はその場ですしを食べていただくというように、はっきりと分かれていました。